NACCSの今と、今後の方向性

JASTPRO(日本貿易関係手続簡易化協会)の主催で、「貿易円滑化のための国際連携」セミナーが、2011年11月15日 世界貿易センターにおいて開催されました。同セミナーにおいてNACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター)の企画部長 塚田貴司氏により「NACCSを巡る最近の動き」と題する講演が行われました。同講演の内容を中心に、NACCSの現在から将来に向けての動きを纏めてみました。

NACCSは世界に類を見ないシステム

このサイトでも以前何回かご紹介のPAA (Pan Asian e-Commerce Alliance) は、アジア11カ国の電子通関サービス提供者の連盟です。電子通関サービスは既に多くの国で提供されています。しかしこれらの国の例では、電子通関サービス提供者のシステムは税関のシステムそのものではなく、税関は別に固有のシステムを持っています。電子通関サービス提供者は利用者に対して、税関システムへのアクセス窓口としてのサービスを提供します。上記のPAAは、各国の電子通関サービス提供者が、通関に使用する貿易文書データを、国際連携によって貿易相手国に送達することで、利用者の利便性を高める付加価値サービスを実現することを目的として結成された経緯があります。

これに対してNACCSは、「税関システム」と「電子通関サービス」という官用・民用の二つの機能を統合した上に、更に国際貿易効率化に寄与する国内外を対象とした種々の「付加価値サービス」を併せて提供しており、このような多機能なシステムは世界に類を見ないと思われます。

National Single Window としての NACCS

National Single Window (NSW)というのは、利用者によるパソコンからの一度のアクセスで、その国の輸出入に関連した行政手続が全て行えることを目指した統合的なシステムのことです。種々の行政手続にはそれぞれ別の目的がありますが、必要となるデータは重複しているのが常です。NSWでは、一度のアクセスで複数の行政手続きができるだけでなく、同じデータを何回も入力すること無しに、一度入力されたデータはシステムの中で、必要となる複数の行政手続きのために、自動的に使い回される効率化機能も持っているのが特徴です。

日本でも輸出入手続きに関連した行政手続きは複数あります。電子化が進む中で、それぞれ所管の省庁が独自にシステムを構築し、電子サービスを提供するという体制を取って来ました。しかし2013年10月までにこれらのシステムは、漸次NACCSシステムに集約される計画で、これが完了した暁にはNACCSは完全な形で上記のNational Single Windowになると考えられます。

多機能NSW

NACCSが持つNSWとしての機能は、民から官への各種輸出入関連行政手続の一元化だけにとどまらず、国際貿易効率化を支援するための、次のような付加価値サービスも提供しています。

(1)民民間の貿易関連文書と行政手続とのデータ連携

輸出入業務は、荷主からの取引貨物情報に基づき、関連する民間の多くの業者がデータを使い回しながら各種業務を行うことで進行するものであり、官への行政手続もその一つと言えます。即ち行政手続のためのデータは主として民間の貿易関連文書と共通するものであるということです。従って複数の行政手続に関わるデータの重複入力を回避するというNSWの考えを敷衍するならば、民間の貿易関連文書もNACCSに取込んでデータの共用を図れば、重複入力が更に軽減され、国際貿易の効率化が図れることになります。NACCSでは例えば、行政手続とは全く関係が無い、荷主が貨物取扱代理店に出す船積指図を、そこに入力されているデータが行政手続に必要なものと共通であるいうことで、NACCSの扱い文書の中に取込み、同文書の、荷主から貨物取扱代理店へ(民から民へ)の伝達を仲介する機能まで含めて提供しています。

(2)国際間のデータ連携

視点を更に広げると、輸出国の通関で使用した貨物に関わるデータは、輸入国の通関に必要となるデータと多くの部分で共通すると言えます。また、輸出国で発行される原産地証明や検疫証明の類も、輸入国の通関に供するものです。従って各国の電子通関システムが連携を取り、通関データを融通し合い、原産地証明や検疫証明でも国家間で協定を結んで連携する体制を作れば、輸出入両国で、双方の通関の効率化が図れることになります。これを目指したのがASEAN Single Windowのような、各国のNSWを連携する地域ベースのRegional Single Windowの構築です。通関関連のものに限らず、輸出者が作成する商用のインボイスやパッキングリストなどの貿易文書も、主として輸出者から輸入者に送達されるものですから、連携された域内各国のNSWがこれらの民間の貿易文書を取扱うことにより、国境を越えた民民間の電子貿易関連文書交換にも活用でき、Paperless Tradeの基盤としての機能が供されることになります。NACCSは現在既に国際連携システムを持っていますが、利用量の増大に合せて2013年までに更にこれを強化する計画とのことです。

NACCSのような特性を持った貿易手続関連システムの他国への導入支援

本年5月、野田財務相(当時)がハノイでのアジア開銀総会で、アジア・カーゴ・ハイウェイ構想を提起しました。これは日本と東南アジアを結ぶ地域に切れ目のない物流網を実現する構想で、その一環として、日本の「一回の入力・送信で全ての手続を済ませる官民共同の」貿易システム、NACCSのようなシステムと、その運用ノウハウをベトナムが導入するに当たって、これを支援する方針が政府により打ち出されました。NACCSはこのプロジェクトの準備調査を受託して、コンサルタントとして調査を実施中とのことです。

2017年のNACCS更改計画のイメージ

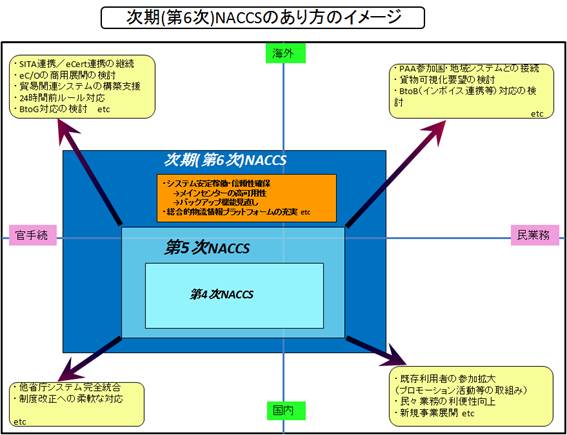

NACCSのシステムは定期的に更改が予定されており、次回の更改時期は2017年になります。今回の講演では次期NACCSのあり方について、そのイメージがチャートによって示されました。示唆に富んだ図ですから、ご参考までに転記させていただきます。

前回2008年の更改(第5次)で、初めて海外との連携がはじまりましたが、次回2017年の第6次更改では、全体の機能増強もさることながら、その顕著な方向性として「海外との連携」の大幅増強が読み取れます。

この記事に関連したものとして、前回サイトに掲載した「ロジスティックスソリューションフェア2011 NACCSセミナー」もご参照願います。

(KW/2011.11.22) →Return to Index